例えば、積木を2つ積み重ねるとき、意識している・していないに関わらず「足し算」や「掛け算」、また「位置」「体積」などの要素が「積む」という行為の中に含まれています。

ただ、いまあげた「足し算」や「掛け算」などは皆さんがイメージするいわゆる「計算」とはちょっと性質が異なる、そのベースになるものです。

この簡単な「お家」の中にも、挙げればキリがないほどたくさんの算数的要素が含まれています。

算数のお勉強がはじまる前のこのような「思考の基礎になる数学的要素」のことを、ある数学者は『原数学』と呼んでいます。

この簡単な「お家」の中にも、挙げればキリがないほどたくさんの算数的要素が含まれています。

算数のお勉強がはじまる前のこのような「思考の基礎になる数学的要素」のことを、ある数学者は『原数学』と呼んでいます。この「原数学」が遊びの中でしぜんと身につき、さらにその数学的要素が持つ秩序性がアートと融合する童具として<かずの木>は誕生しました。

■ 数を数えられることはいいこと?

今の子どもたちは数を唱えるのがとても早くなっています。唱えるだけなら、1歳でも100まで唱えたり、早期教育のやり方にしたがえば九九までそらんじる子どももいるそうです。親にとって、子どもの「できること」が増えるのはとても嬉しいことですが、数えることができる=数を理解している、と言えるのでしょうか?

例えば、「3」という数を聞いたときに3個のみかんを思い浮かべる、「5」と聞いて5個のりんごを思い描く。このように具体的な量を頭の中にイメージできることなどが初歩的で実際的な数の理解のすじ道です。

■ 「算数」と「量」

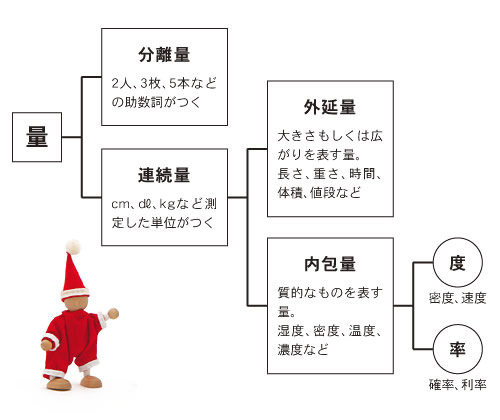

量の体系図

目に見える世の中の全てのものには必ず「量」が存在します。

量の体系図

目に見える世の中の全てのものには必ず「量」が存在します。この表にあるように、「長さ」や「重さ」「体積」、他にも「速度」「値段」「時間」や「確率」なども量の仲間です。そして、これらの「量」を学問にしたのが「数学(算数)」です。先ほど出てきたみかんやりんごは、1個2個と数えられるので、図でいう「分離量」に該当します。

小学校の教科書にも値段や、面積、速度の問題が載っていますが、すべて「量」の問題です。つまり、「量」の理解が「算数」の理解につながり、さらにはもっと広い視点でさまざまな物ごとの秩序性への理解へとつながります。

<かずの木>で遊び込むことはじつは原数学を身につけるだけでなく、算数の基礎概念もしぜんと身についていきます。それをこれからのページで遊びを交えて紹介します。 一見、算数とのつながりが見えにくいことがあるかもしれませんが、その時はいろいろな「量」のことを思い浮かべていただくと、ご理解いただきやすいと思います。